RESEARCH

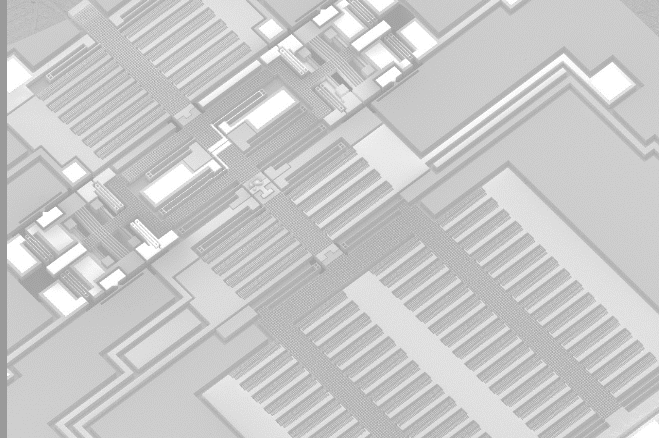

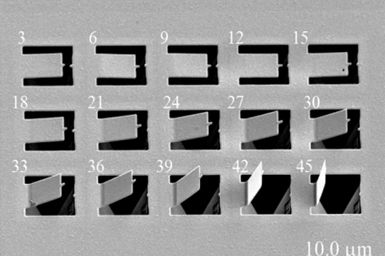

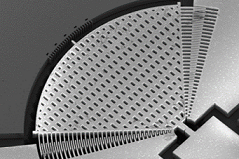

NMEMS(Nano Micro Electro Mechanical Systems)を構築する上で不可欠な「マイクロ・ナノ材料」に関連する研究を行っています.独自の実験技術開発を主軸とし,薄膜を対象とした成膜,評価,分析に係わる技術開発や,ナノ材料の機械物性計測を対象とした実験技術開発,ならびに,発熱機能を持つ膜や微粒子などの特殊機能材料づくりと応用研究に力を入れています.研究テーマは,下記の4つに大別できます.

FIB製Siナノワイヤ (幅17nm)

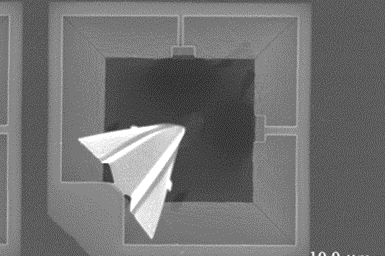

FIB折り紙技術 Si飛行機

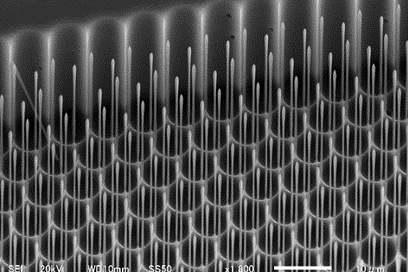

犠牲酸化Siナノピラー

Siカンチレバー

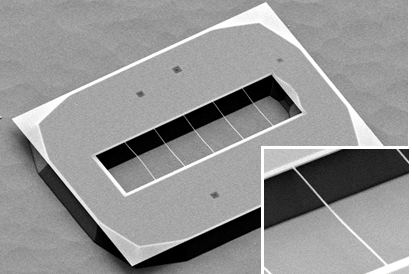

2.ナノ材料の評価技術の開発

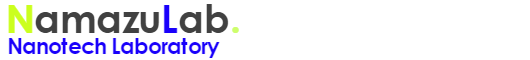

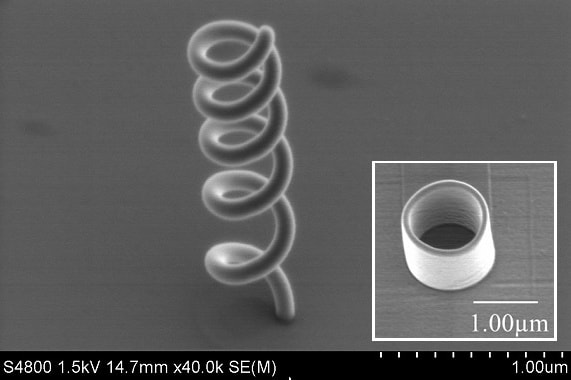

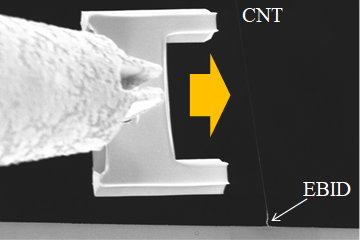

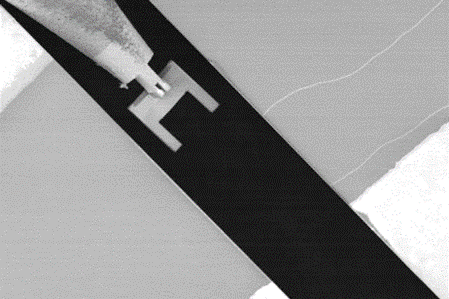

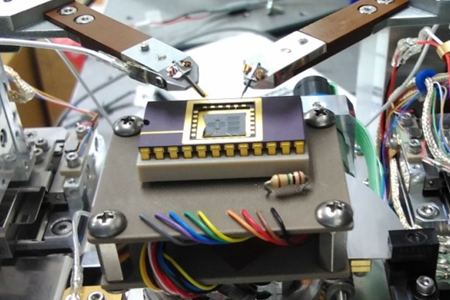

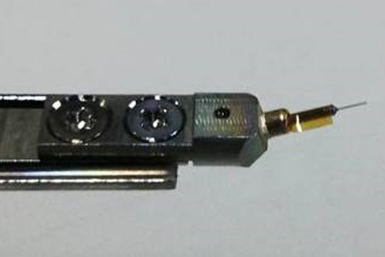

MEMS技術を駆使した独自の引張試験システムにより,電界放出型走査電子顕微鏡(SEM)内でナノ材料の強度を直接計測しています.静電アクチュエータおよび静電容量センサを持つMEMSデバイスを設計製作し,SEM内部を独自改造した実験システムにより,ナノワイヤ状の試験片をその場観察しながら引張試験できます.これまでに強度評価した材料には,カーボンナノチューブ,シリコンナノワイヤ,絶縁性ナノ薄膜,超硬ナノロッドなどがあります.シリコンナノワイヤの研究では,機械物性に及ぼすFIB加工ダメージの影響や真空アニール効果を実験的に評価しています.最近では,直径1~3nmの単層カーボンナノチューブのヤング率と引張強度を実測し,ナノチューブの構造と機械物性との相関の実験取得に成功しています.

カーボンナノチューブ

CNTピックアップ

SEM内MEMS引張システム

SEM内マニピュレータ

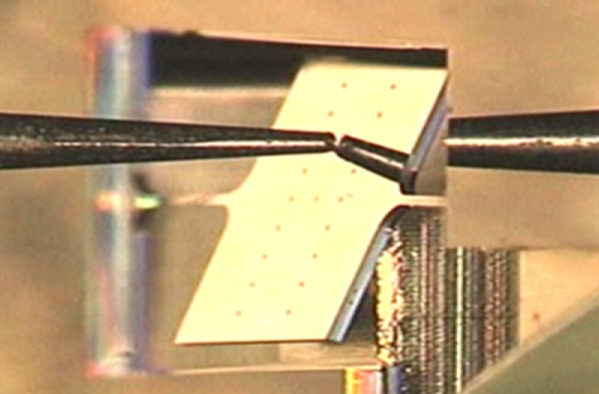

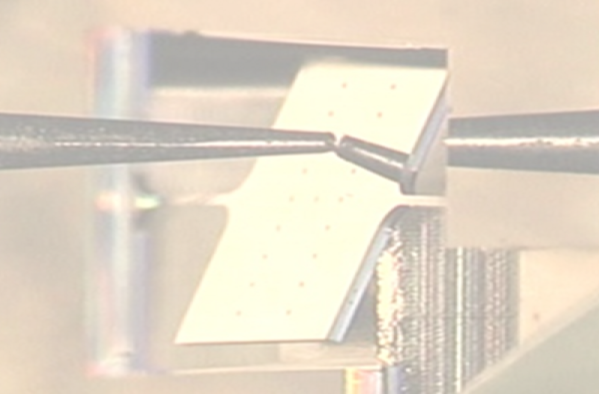

3.マイクロ材料評価技術の開発

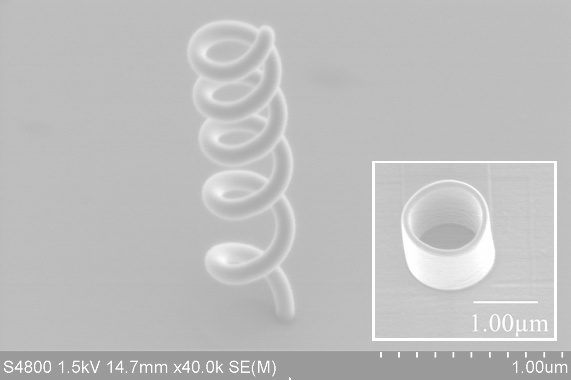

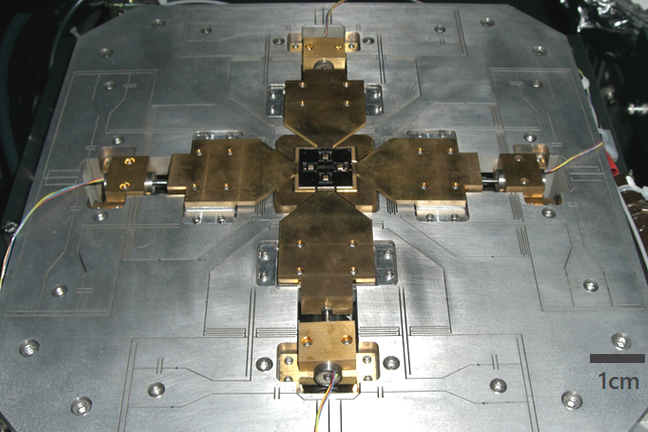

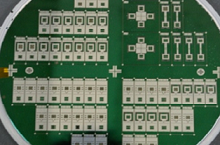

薄膜や微小ロッドなどを対象とした様々な独自実験技術を開発しています.例えば,一軸/面内二軸引張試験装置,ポアソン比評価装置,SEM内引張試験装置などの薄膜評価技術や,接合部を持つ微小ロッドの強度測定装置,微小トーションバーの引張・曲げ・ねじり複合試験装置,MEMS構造体の衝撃試験装置などの自作実験装置を有しています.シリコン系膜材料,各種金属膜,高分子膜などの機械物性(ヤング率,ポアソン比,破壊強度,接合強度,クリープ,応力緩和,疲労など)の計測実績があります.最近では,独自の材料試験装置をMEMSや半導体ICへの応力印加装置として用いた研究や,MEMS共振デバイスを使った薄膜の疲労試験なども行っています.マイクロ材料評価のための力学負荷装置を独自に設計開発できるところが生津研究室の強みです.

接合強度試験

薄膜面内二軸引張試験装置

薄膜引張試験片

MEMS共振疲労試験

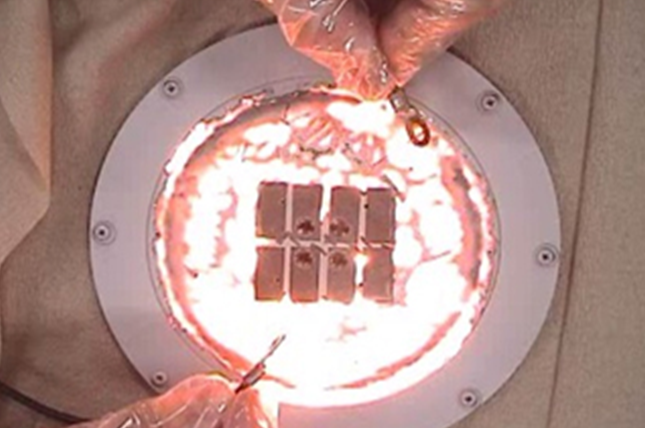

4.発熱素材の開発

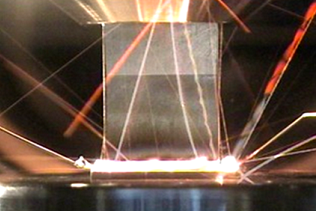

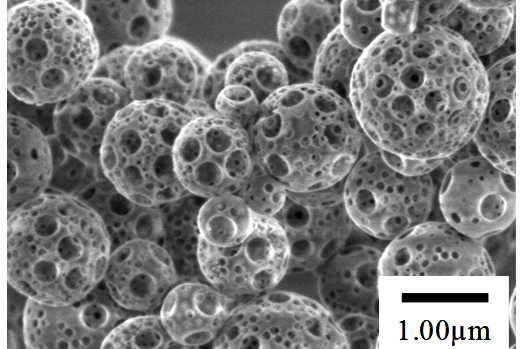

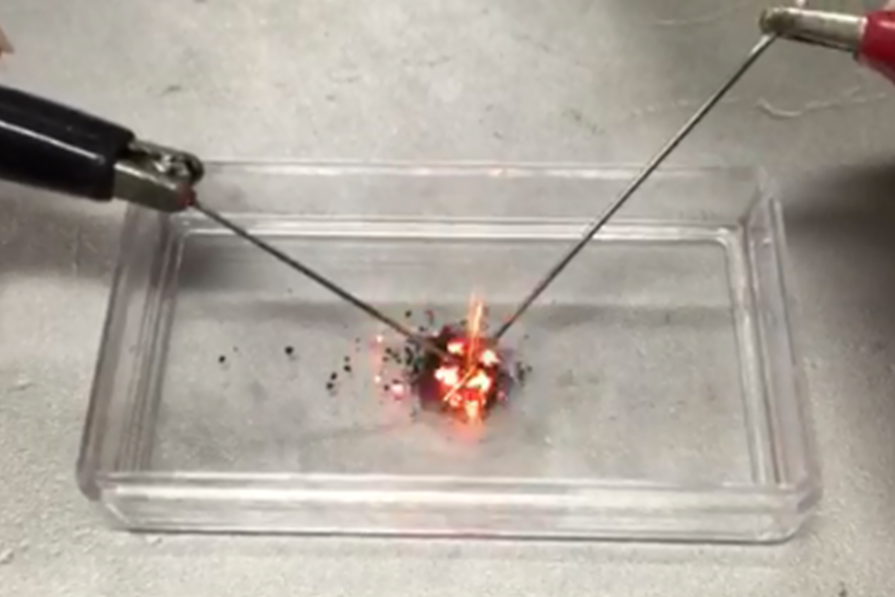

独自開発した多源スパッタリング装置を使い,種類の異なる金属をナノの厚みで積層堆積させた多層膜を作製しています.軽金属と遷移金属の組み合わせ(例えばアルミニウムとニッケル)で作製した多層膜に外部から微小刺激を与えると,合金化に伴う発熱反応が生じます.この発熱材料は瞬間的かつ局所的に昇温できるため,はんだ接合の熱源など,様々な応用が期待できます.最近では,ピンセットで突くだけで反応する敏感な発熱素材や,ナノ~サブミリサイズで三次元成型した発熱微粒子の開発に成功しています.発熱多層膜と発熱微粒子は魅力的な局所瞬間発熱素材であり,その特長を活かした応用研究も行っています.

発熱多層膜 瞬間はんだ接合

多孔質ナノ粒子

粉末射出成型 発熱マイクロ粒子

発熱ナノ粒子群の発熱反応